قراءة في تاريخ الحروب السعودية

منذ نشأة الكيان السعودي الحديث في مطلع القرن العشرين، تشكّل دوره السياسي والعسكري ضمن إطار تحالفات خارجية راسخة مع القوى الاستعمارية الكبرى، بدءًا من بريطانيا وانتهاءً بالولايات المتحدة الأميركية. لم يكن هذا الدور مجرد خيار استراتيجي مؤقت، بل كان جزءًا من وظيفة تأسيسية جعلت من السعودية أداة لتثبيت النفوذ الغربي في المنطقة العربية، وضمان استمرار السيطرة على مواردها، وفي مقدّمتها النفط. على امتداد أكثر من قرن، لعب النظام السعودي دورًا محوريًا في إجهاض مشاريع التحرر الوطني العربي، سواء عبر التدخلات العسكرية المباشرة، أو من خلال تمويل الحروب والصراعات الداخلية، أو بالدور الأمني والسياسي في تأمين مصالح القوى الغربية، لا سيما في وجه أي محاولة لبناء استقلال عربي حقيقي. في هذ السياق، تستعرض المادة التالية سلسلة من المحطات المفصلية في مسيرة النظام السعودي، تُظهر طبيعة الدور الذي لعبه — ولا يزال — في تفكيك الدول، تغذية الصراعات، من اليمن إلى لبنان، ومن العراق إلى سوريا، وصولًا إلى أفغانستان. إنها قراءة في تاريخ من التبعية المقنّعة بالشرعية، ومن الحرب التي تُخاض بأدوات محلية ولكن بأجندات خارجية، حيث كان النفط السلاح، والمال الوقود، والنظام السعودي هو القاعدة المتقدمة للمشروع الاستعماري في قلب العالم العربي. في عام 1915، وقّع عبد العزيز آل سعود مع الضابط البريطاني بيرسي كوكس “معاهدة دارين”، التي شكلت نقطة مفصلية في تاريخ الجزيرة العربية. نصّت المعاهدة على اعتراف بريطانيا بسيطرة آل سعود على مناطق واسعة من نجد والقطيف وأقاليم أخرى من شبه الجزيرة العربية، مقابل التزامهم الكامل بتبعية السياسة الخارجية البريطانية، ما مثّل أول تأطير رسمي للدور الوظيفي للنظام السعودي في خدمة المصالح الاستعمارية. تضمن الاتفاق أيضًا تعهد آل سعود بعدم التدخل في شؤون الكويت وقطر وعُمان، مما يعكس الرغبة البريطانية في ضبط التوازنات الإقليمية بما يخدم مشروعها الاستعماري في الخليج. بدعم وتمويل بريطاني مباشر، واصل آل سعود تثبيت حكمهم بين عامي 1924 و1934، عبر سلسلة من الحروب ضد اليمن أسفرت عن السيطرة على مناطق عسير وجيزان ونجران، وذلك ضمن جهود ترسيخ كيان سياسي موالٍ لبريطانيا في مواجهة الطموحات الوطنية والقومية في المنطقة. لم يكن احتلال آل سعود لمناطق عسير ونجران وجيزان وضمّها إلى “السعودية” حدثاً بسيطاً، بل كان جزءا من توسع سياسي- عسكري جرى في ظل تفكك السلطة العثمانية، وتواطؤ استعماري بريطاني، وصراع بين قوى محلية لم تكن قادرة على مواجهة الدعم الكبير الذي حصل عليه آل سعود. وقد جاءت الحرب مع اليمن عام 1934 كتتويج لهذا المشروع، لترسم الحدود الجنوبية “للسعودية” كما نعرفها اليوم. الانتقال من الحماية البريطانية إلى الوصاية الأميركية في 14 فبراير/شباط عام 1945، أي قبيل النكبة الفلسطينية بثلاث سنوات، وقّع عبد العزيز آل سعود “اتفاقية كوينسي” مع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الحربي USS Quincy في قناة السويس، بعد انتهاء مؤتمر يالطا الذي جمع روزفلت وتشرشل وستالين لتقسيم مناطق النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية. رغم أن الاتفاق لم يُوثّق كنص رسمي، إلا أنه شكّل أساس التحالف الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي استمر لعقود، واعتبر نقطة تحول في الاصطفاف الاستراتيجي من الحماية البريطانية إلى الوصاية الأميركية. وقد تعهدت واشنطن بحماية النظام السعودي عسكريا وسياسيا مقابل ضمان استمرار تدفق النفط العربي دون انقطاع، وبشروط تفضيلية للشركات الأميركية، الأمر الذي جعل من “السعودية” ركيزة أساسية في منظومة الهيمنة الغربية ونهب ثروات المنطقة. خلال السنوات التي تلت الاتفاق، توسعت الشركات الأميركية، وعلى رأسها أرامكو، في استخراج النفط من الأراضي السعودية، تحت حماية سياسية وعسكرية كاملة من واشنطن. كما بدأت “السعودية”، بإيعاز من الأميركيين، بلعب دور وظيفي في المنطقة: دعم المشاريع الأميركية، معاداة الاتحاد السوفياتي، والوقوف في وجه أي محاولة لبناء استقلال سياسي أو اقتصادي عربي. إن التحول المذكور لم يكن معزولًا عن سياق تأسيس الكيان الصهيوني عام 1948، بل تزامن معه وكمّله. وقد اعتبر الكثير من المؤرخين أن هذا اللقاء كان جزءًا من ترتيبات إقليمية أميركية لضمان أمن إسرائيل الوليدة لاحقًا، عبر شبكة من الحلفاء، في مقدمتهم النظام السعودي، الذي تعهد بعدم الوقوف في وجه المشروع الصهيوني بشكل فعلي، رغم خطابه العلني المعاكس. اليمن ساحة اختبار ما ورد تجلى لاحقًا في التدخل العسكري السعودي في اليمن عام 1962، عقب اندلاع ثورة في شمال اليمن بقيادة ضباط قوميين أطاحت بالنظام الملكي الإمامي المتوكل وأعلنت قيام الجمهورية العربية اليمنية. مثّل هذا الحدث زلزالًا سياسيًا في الجزيرة العربية، وتهديدًا مباشرًا لكل الأنظمة الملكية فيها، وفي مقدمتها “السعودية”، التي رأت في الثورة امتدادًا للمدّ القومي الذي يقوده جمال عبد الناصر. رفض النظام السعودي الاعتراف بالجمهورية اليمنية الوليدة، وسارع إلى دعم الإمام البدر – الحاكم المخلوع – الذي لجأ إلى “السعودية” لتنظيم ما سُمي بـ”الثورة المضادة”. ووفقًا لوثائق صهيونية، وجّه النظام السعودي رسائل مباشرة إلى الكيان الصهيوني تدعوه للتدخل إلى جانب “الحلف البريطاني-السعودي” في الحرب ضد النظام الجمهوري في اليمن. وقد استمرت الحرب اليمنية حتى عام 1970، وشكلت أكبر ساحة للقتال السعودي المباشر، حيث شارك النظام بقواته وتمويله الهائل إلى جانب قوى استعمارية ومحلية، في محاولة لإفشال المشروع الجمهوري التحرري ومنع أي تطور عربي قادر على مواجهة إسرائيل. كذلك، كان هدف الحرب إغراق الجيش المصري في مستنقع استنزاف بعيدًا عن جبهة المواجهة مع الكيان الصهيوني. شكلت حرب اليمن في الستينيات أول تجربة سعودية كبرى في شن حروب غير مباشرة ضد مشاريع التحرر الوطني. مارست الرياض فيها كل أدوات الحرب: التمويل، التحريض، التحالف مع قوى الاستعمار، بل ومحاولة التنسيق مع إسرائيل. كانت الحرب على اليمن اختبارًا مبكرًا لوظيفة النظام السعودي في المنطقة: منع قيام أي دولة عربية مستقلة تخرج من العباءة الغربية، أو تتبنى مشروعًا قوميًّا يعادي الاستعمار والصهيونية. عقب سقوط المشروع الناصري، انتهجت “السعودية” أسلوب الحروب غير المباشرة عبر التمويل والدعم دون الانخراط العسكري العلني. فموّلت فصائل الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، ولعبت أدوارًا مشابهة في اليمن خلال الفترة نفسها. “حرب الخليج الثانية” وحصار العراق وفي الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988)، ضخّت السعودية نحو 30 مليار دولار لدعم نظام صدام حسين، في واحدة من أكبر عمليات التمويل لحرب استنزاف دموية، كان هدفها المشترك بين واشنطن والرياض إنهاك الدولتين الكبيرتين في الإقليم. وقد اعترف صدام حسين لاحقًا بأن الحرب كانت فخًا أميركيًا لإضعاف العراق وإيران على حد سواء. وإبّان الغزو العراقي للكويت، رأت الرياض في الغزو تهديدًا مباشرًا لأمنها الداخلي، خاصة مع وجود جيش عراقي قوي على حدودها، وجيش سعودي غير مؤهل للمواجهة. ولأول مرة منذ اتفاقية كوينسي، طلبت المملكة علنًا تدخلاً عسكريًا أميركيًا مباشرًا لحمايتها من “الخطر العراقي”. بعد أسابيع من الغزو، لم تتورع “السعودية” عن تبني الهجمة الأميركية على العراق من خلال تبنيها كقاعدة انطلاق رئيسية لتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ضم أكثر من 30 دولة، شنّ ما عرف بـ”عاصفة الصحراء” ضد العراق في يناير/كانون ثاني 1991. بالإضافة إلى، تمويلها التحالف بأكثر من 50 مليار دولار واستضافت على أراضيها أكثر من نصف مليون جندي أميركي وأوروبي، وإقامة قواعد جوية وبرية ضخمة حاصرت العراق ومهّدت لاحتلاله لاحقًا عام 2003 وخلال فترة الحصار، لعبت “السعودية” دورًا محوريًا في إنهاك العراق اقتصاديًا وإنسانيًا، تمهيدًا لتفكيكه الكامل تحت الغطاء الأميركي. السعودية: الشريك المالي الأكبر في مشروع “الجهاد” في ديسمبر/تشرين أول 1979، غزت القوات السوفييتية أفغانستان لدعم النظام الشيوعي هناك ضد انتفاضة شعبية متصاعدة. مثّل الغزو فرصة ذهبية للولايات المتحدة وحلفائها لإضعاف الاتحاد السوفييتي في واحدة من أكثر ساحات الحرب الباردة حساسية. سرعان ما تحوّلت أفغانستان إلى ساحة حرب دولية غير مباشرة، تمثلت في دعم “المجاهدين” الأفغان والعرب ضد الجيش الأحمر السوفييتي، فيما أصبح يُعرف لاحقًا باسم “الجهاد الأفغاني”. موّل النظام السعودي بشكل كبير المشروع الأميركي الهادف لاستخدام الجماعات الجهادية ضد الاحتلال السوفياتي، بإشراف مباشر من الاستخبارات الأميركية. إذ ساهمت الرياض في تجنيد عشرات الآلاف من الشباب المسلمين من مختلف الدول، عبر باكستان، لتتحول هذه الجماعات لاحقًا إلى نواة التطرف الذي اجتاح العراق وسوريا ودول أخرى. قدّرت المساهمة السعودية في تمويل الحرب الأفغانية بأكثر من3.5 مليار دولار، صُرفت على الجماعات المسلحة، شراء الأسلحة، وتوفير البنية اللوجستية للجهاد. بالإضافة إلى، الدعم التعبوي الديني حيث أطلقت “السعودية” عبر مؤسساتها الدينية (مثل رابطة العالم الإسلامي) حملات دعوية ضخمة لحشد الشباب العربي والإسلامي نحو “الجهاد ضد الكفار”، مع التركيز على التعبئة الطائفية والمذهبية. إلى جانب تسهيل سفر المجاهدين العرب بالتنسيق مع باكستان وفتح المسارات أمام آلاف الشباب العرب للسفر إلى الجبهات الأفغانية. وكذا في سوريا، فقد كشف وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، أن السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية بندر بن سلطان طلب من الدول الخليجية مبلغ 2000 مليار دولار لتمويل عمليات إسقاط النظام في سوريا، إلى جانب الزج بمئات المقاتلين السعوديين ممن عرفوا بـ”الأفغان العرب” وكان العشرات منهم أخرجوا من داخل السجون السعودية إثر اعتقالهم بعد عودتهم من أفغانستان كما جرى تجنيد العشرات غيرهم، ما يعكس حجم التورط السعودي في تدمير الدول العربية من الداخل تحت شعارات مزيفة. “عاصفة الحزم”: عدوان لإجهاض الديمقراطية الوليدة في اليمن في خضم الفوضى التي أعقبت ما سُمي بـ”الربيع العربي”، دخل اليمن مرحلة اضطراب سياسي كبير. وفي عام 2014، وفي أعقاب ثورة شعبية عارمة سيطرت حركة أنصار الله ، بدعم من قطاعات شعبية وتحالفات قبلية، على العاصمة صنعاء بعد سقوط الرئيس عبد ربه منصور هادي. ومع تقديم الأخير لاستقالته وفراره إلى عدن، ومنها إلى السعودية، اتخذت الأخيرة قرارا بقيادة التدخل العسكري الشامل لإعادة ما أسمته بـ”الشرعية”. أتى العدوان السعودي الإماراتي على اليمن في 26 مارس/آذار 2015، تحت اسم “عاصفة الحزم”. إذ شنّت الرياض أكبر عدوان عربي على دولة عربية، بإدارة أميركية مباشرة. على مدار أكثر من سبع سنوات، نفّذت القوات السعودية أكثر من 200 ألف غارة جوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 18 ألف يمني، وتدمير هائل للبنية التحتية، بتكلفة تمويلية تجاوزت 725 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019. ورغم هذا الإنفاق الضخم، فشلت “السعودية” في تحقيق أهدافها، وخرجت حركة “أنصار الله” أقوى من السابق، بعد أن أثبتت قدرتها على الردع والصمود. تظهر محطات التدخلات والحروب التي خاضها النظام السعودي نمطاً سياسياً ثابتاً يقوم على كونه أداة في خدمة المشاريع الاستعمارية، بغض النظر عن تبدّل هويتها بين البريطاني والأميركي. إذ بقي الجوهر واحدًا: منع أي مشروع استقلالي عربي حقيقي، وضمان استمرار التبعية ونهب الثروات، عبر الحروب المباشرة تارة، والتمويل والدعم الاستخباري تارة أخرى.

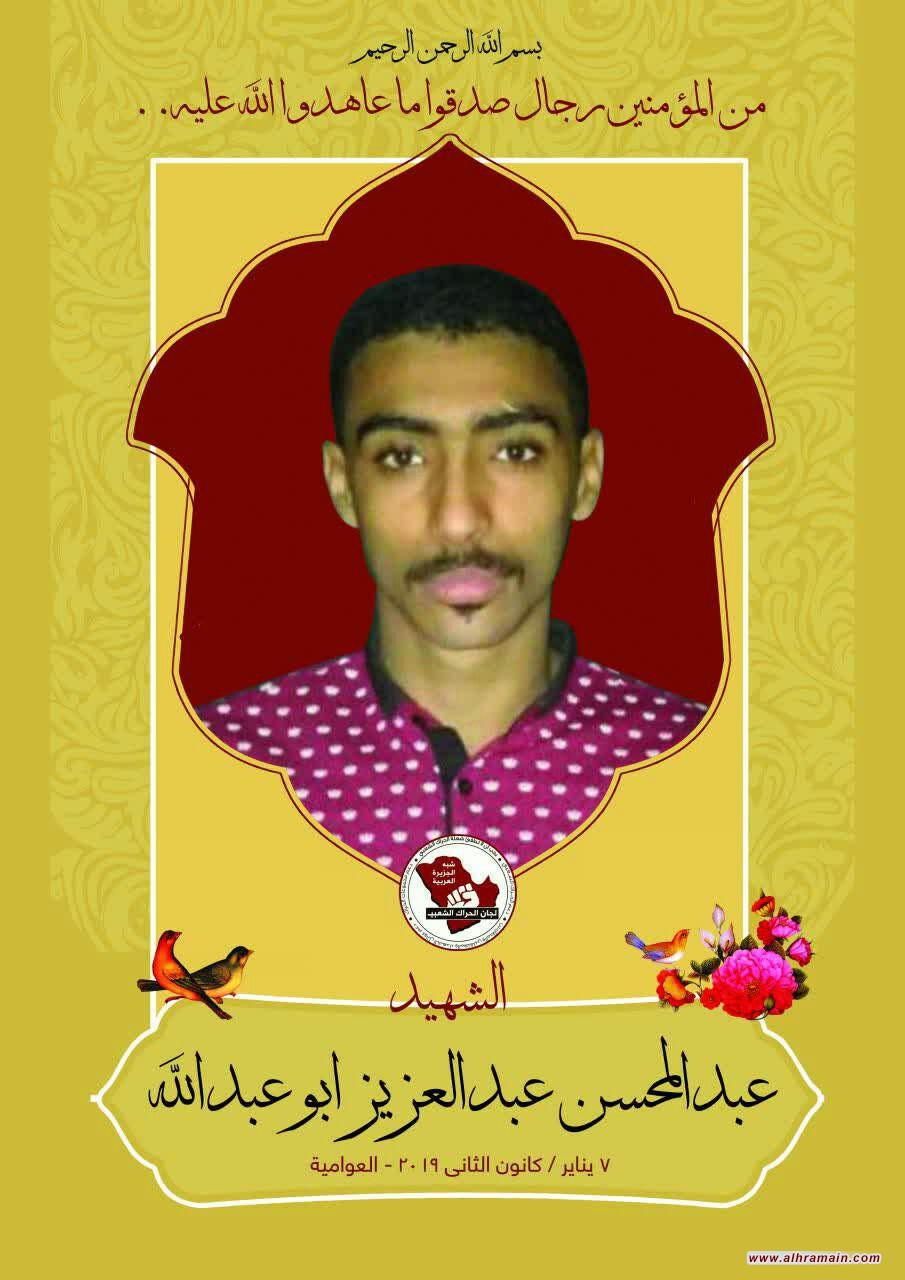

_3.jpg)

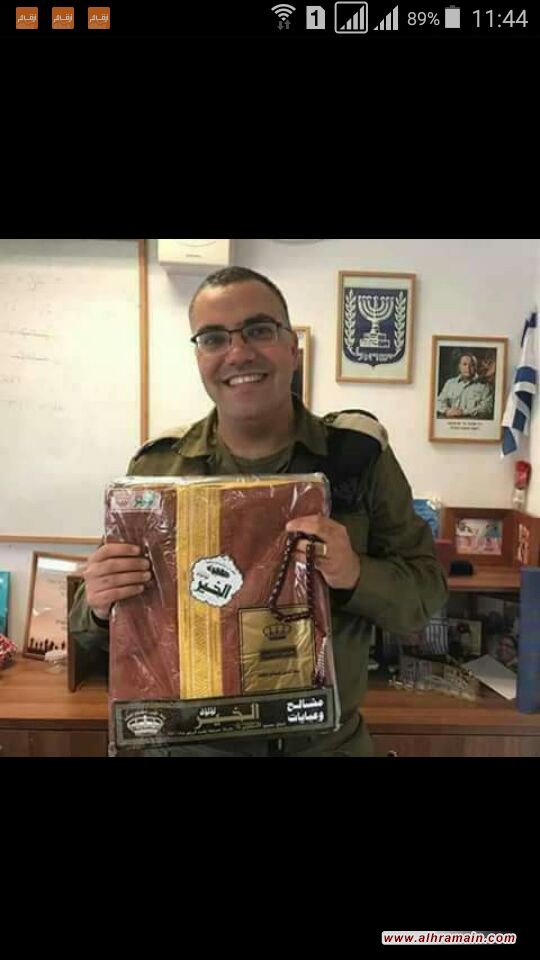

.jpg)